近年、地域振興の新しい手法として、産業観光に取り組む地域が増えている。なかでも山口県の宇部・美祢・山陽小野田地域(以下、当地域)で行われている産業観光は、地域特有の魅力を最大限に生かした取り組みで注目を集めている。

今回は、当地域で行われている産業観光バスツアー「大人の社会派ツアー」を紹介する。

今なお受け継がれる先人たちのDNA

― 難しいと躊躇して何もしなければ、何事も達成することはできない、それが人の世というものだ ―

これは、宇部興産の創業者、渡邊祐策翁の座右の銘であり、この地域における産業の哲学として根付いている。

宇部市、美祢市、山陽小野田市の三市には、今なお「翁」と呼ばれ敬愛されている先人たちがいる。宇部の渡邊祐策翁、大理石採掘所を設立した美祢の本間俊平翁、小野田セメントを創業した山陽小野田の笠井順八翁の三翁である。彼らは、新進気鋭の精神で様々な事業を興して地域経済を潤しただけでなく、学校や橋などの社会インフラをも整備するなど、地域の発展に多大な貢献をした。彼らのDNAは脈々と受け継がれ、CSRという形で現在も生き続けている。

魅力ある産業観光づくりに地域が団結

当地域では、明治維新以降、石炭・石灰石などを活用した鉱工業が発展し、全国有数の工業県と言われる山口県経済の一翼を担ってきた。

しかしながら、周辺の下関市や長門市、萩市、山口市に比べて知名度のある観光資源が少なく、また宿泊業者も、企業や大学関係のビジネス客が安定して確保できていたため、観光客確保にはあまり積極的ではなかったと言う。

そこで当地域では、1997年に各企業が工場見学の受け入れを行う「ファクトリー観光」を開始した。が、この試みは「工場見学」の域を出ず、「観光」にまでは至らなかった。

そんななか、山口県が新しい観光資源発掘に力を入れ始めた。これを契機に、当地域での「産業観光」への取り組みが本格化し、2007年に「宇部・美祢・山陽小野田 産業観光推進協議会」(以下、推進協)が設立された。新しい「産業観光」を地域のアイデンティティとして確立するため、推進協には65もの団体が集まり、魅力ある産業観光づくりへの挑戦が始まった。

観光資源は“CSR”

しかし、ただの「工場見学」となってしまっては、前回と同じ轍を踏むことになる。「新しい産業観光」として定着させるには、ここでしか体験できないことを付加価値として提供する必要があった。

新しい産業観光を推進していくための魅力的な観光資源として着目されたのが、当地域に根付く哲学、CSRだった。工場や機械などといったハード面と、CSRというソフト面をひとつの物語として体感してもらうことを、産業観光における最大の目玉とした。地域にとっては、独自の魅力を再発見し発信する機会になり、参加者には、一味違う「産業観光」を味わってもらえる。加えて受け 入れ企業も、社会貢献を通して企業価値を高めることができるという、win-win-winの関係を構築しうるものであった。

試行錯誤しながら着実にステップアップ

2008年、「大人の社会派ツアー」と銘打った産業観光バスツアーが始まった。

初年度は24コース48回の催行を予定していたが、参加者が集まらず、催行できたのは約半数にとどまった。そこで翌年度はコースの見直しを行い、コース数を減らす代わりに中身の濃いツアーを提供するように努めた。また、参加者に年配の方が多いことから、日差しの強い8月はツアー自体を取り止めた。それ以外にも、参加者の声やアンケート結果を重視して、種々の見直しを継続して行っている。

ツアーは年間70回程度催行され、近年は地元だけでなく関西や九州、遠くは関東からの参加者も増えてきた。2008年度に984名だった参加者は、2012年度には1,668名となった。また、リピーターも増加し、現在では参加者の45%をリピーターが占めるまでになった。ちなみに、最も人気があるのは「セメントの道」をテーマにした「石灰石鉱山と宇部興産専用道路」のコース(以下、「セメントの道」)である。

CSRの一環として受け入れに協力的な企業は多いものの、参加者の知的探究心に対してどこまで応えてもらえるのか、折り合いをつけるのに苦労すると言う。ある年に新しく設定したコースの評判が非常に良く、翌年度から回数を増やして「セメントの道」のような人気コースにしたい、と企業側に打診したところ、「これ以上回数を増やすと業務に支障をきたしかねない」と断られたこともあるそうだ。「セメントの道」に続く目玉コースを生み出すことは今後の課題でもある。

また、受け入れは企業の操業中に限っているため、基本的に土日には催行されず、平日であっても企業の受け入れ態勢が整っていなければ催行できないなど、日程の調整にも苦労しているそうだ。しかし、それを逆手に取り、開催日や参加者数に限りがあるというプレミアム感を"売り"にできないか、試行錯誤を重ねている。

こうした取り組みの努力と成果が認められ、2013年には「第7回産業観光まちづくり大賞」銀賞を受賞するなど、高い評価を得るようになった。

「セメントの道」石灰石鉱山

ツアーを模擬体験

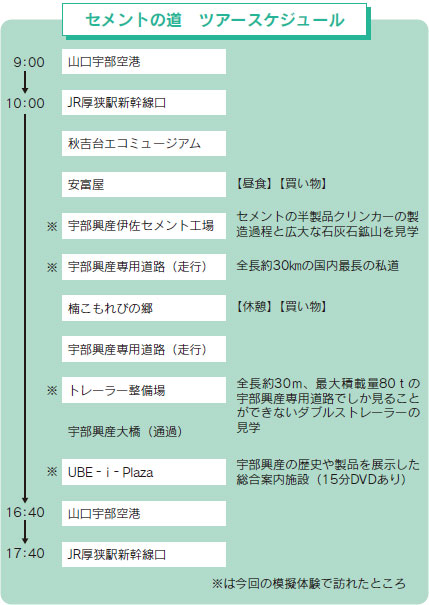

今回の取材では、「大人の社会派ツアー」のなかで一番人気のコース「セメントの道」を一部体験させて頂いた。実際のツアーの流れは下図の通りであるが、そのうち私が体験したことを簡単に紹介する。

まず、宇部興産伊佐セメント工場で、セメントの中間製品であるクリンカーを製造する世界最大級のキルン(セメントの原料を焼く窯)と石灰石鉱山を見学した。

工場の近くには多くの民家が建っているため、工場は防音壁で囲まれていた。また、石灰石を採掘する際の爆破作業は小規模なものに分け、なるべく大きな音が出ないように工夫するなど、周辺住民に配慮していた。

続いて、全長が約30kmもある日本一長い私道「宇部興産専用道路」を走行した。ここは、宇部興産伊佐セメント工場と宇部セメント工場間の物資輸送に利用されており、一般車両は走行できない。運が良ければ、この道路途中にあるトレーラー整備場で、全長30m、80t積み(40t×2)のダブルストレーラー(停止状態)の運転席に座ることができる。

宇部興産専用道路

その後、宇部興産の本社にある展示室「UBE -i- Plaza」で宇部興産の歴史や製品についての説明を受けた。この「UBE -i- Plaza」は、ツアーのために新しく設けたという。ツアーが始まった年と宇部興産の創業110周年が重なったそうで、「記念に残る何かをしよう、つくろう」ということで、ツアーの受け入れと「UBE -i- Plaza」設置を決めたそうだ。

実際のツアーでは、秋吉台エコミュージアムの見学や、昼食・買い物などの時間も組み込まれており、全部で8時間程度の行程となっている。

今回体験したコースのほかにも、「知られざる『窯のまち小野田』とガラス細工体験」コースや、美祢社会復帰促進センターを見学する「旧無煙炭採掘施設と国内初の官民協働運営の刑務所」コース、「工場夜景とイルミネーション」コースなども人気があるそうだ。昨年度は、海上を船で周遊し、工場群を見学する「宇部・山陽小野田工場群の見学」のモニターツアーを実施し、好評だったため、今年度からの新コースに加えるべく準備を進めている。

魅力を最大限に伝えるエスコーター

コース自体の魅力もさることながら、ツアーをより楽しく魅力的に演出するのは、産業観光エスコーター(以下、エスコーター)と呼ばれるガイドである。現在登録している17名のエスコーターは、当地域の企業OBや郷土史家、学芸員などで構成されている。ツアーでは、彼らエスコーターが実体験や文献資料などに基づいた"ここでしか聞けない"話をしてくれる。

今回は、「大人の社会派ツアー」が始まった当初からエスコーターとして活躍している、渡邉輝弘さんに話をうかがうことができた。

渡邉さんがエスコーターを務めるうえで常に心がけていることは、参加者を退屈させないことだそうだ。バスの中では常に参加者の方を向き、目を合わせ、反応を見る。参加者が話に飽きてくるとタイミングを見計らって、得意のハーモニカで場を盛り上げたりもするそうだ。エスコーターのなかには、手品を披露してくれる人もいるとか。各々の努力と工夫によって、参加者を常に楽しませてくれる。

ベテランエスコーターの渡邉さん

郷土愛も育めるツアー

当地域の観光資源は、「遺産」として残っているものではない。三翁の時代から受け継がれるCSRの精神と、今も"現役"で動いている産業そのものである。その現場を見て、実際に働いている人の話を聞く、すべてを臨場感あるものとして楽しめるところがこのツアーの醍醐味と言えるだろう。

また、推進協としては、「外部からの集客も大事だが、ツアーを通じて地域住民にも地元の産業について知ってもらい、郷土愛を深めてもらいたい」という思いがある。こうした取り組みが、「観光」をあまり意識していなかった当地域に新しい息吹を吹き込み、徐々にではあるが住民の意識にも変化が見られると言う。また、2009年に初当選した宇部市の久保田后子市長がマニフェストのなかに「産業観光バスツアーの参加者数の増加」を盛り込むなど、期待の高さもうかがえる。

おわりに

実際にコースを体験してみて印象的だったのは、エスコーターに限らず、出会った方たちが皆当地域の歴史や産業について非常に詳しく、そして分かりやすく説明してくださったことだ。おかげ様で、半日ではあったが、宇部興産と当地域の歴史をとても身近に感じられるようになった。

自分たちが築いた産業とその哲学を次代へつないでいく。先人たちから受け継いだその精神を、確かに感じた。

今年度も、「大人の社会派ツアー」は4月から募集を始める。また、募集型のツアーだけでなく、依頼に合わせたツアーを監修するサービスもある。こちらは1年中受け付けている。

皆さんも一度体験してみてはいかがだろうか。

(加藤 あすか)